記憶力のメカニズム‐5

記憶したら睡眠をとる方がいいのか?否か?

「一生懸命おぼえても一晩寝ると忘れちゃうんだよね・・・」こんなことを言う人いませんか?

コーネル大学のジェンキンズとダレンバックが『睡眠が記憶に及ぼす効果』について研究し、唱えた説が『 記憶してから睡眠をとった方が、記憶の再生率が良い』という理論です

朝晴れに記憶した場合と、夜お月様寝る前に記憶した場合を再生する実験です

睡眠をとった方が成績が良いといことは、単純に時間の経過だけが忘却の要因ではないとも言えます

しかしながら何回か前の会議内容や、久しぶりに会う人の名前などしばらく再生していないものは思い出すのが困難です

やはり、リハーサルをしないと忘れてしまうことがたくさんあります

忘れると時間の関係

「いや~ 三歩歩いたら忘れちゃうんだよ!」は大げさな例としても、時間の経過と共にだれもが記憶は薄くなります

『忘却』について世界で初めて実験を行った人はドイツの心理学者エビングハウスという人です

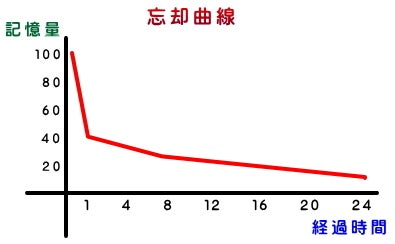

彼は実験を重ね、忘却していく過程を『忘却曲線』というカタチで表しました

彼の研究では、記憶をしても1日もたたないうちに50%以上の忘却が見られ、その後はゆるやかに忘却していくことがわかりました

やはりメモをするクセ、メモを読み返すクセなどが学生も、ビジネスマンも重要のようです

人に話すことを意識した記憶が一番定着する

エビングハウスは意味のない3文字の音節(RUO PQUなど)を記憶する実験を行った結果、忘却曲線が以下のような記憶保持率が明らかになりました。

20分後:58%を記憶・42%を忘却

1時間後:44%を記憶・56%を忘却

1日後:34%を記憶・66%を忘却

1週間後:23%を記憶・77%を忘却

1ヶ月後:21%を記憶・79%を忘却

人間は記憶した直後から記憶を失い、時間が経過するにつれて忘却のスピードは緩やかになることがわかりますした

よって以下の5回復習法が推奨されています

①学習直後⇒覚えた内容をすぐに確認

②翌日⇒学習から24時間以内に復習

③1週間後⇒最初の復習から約1週間後

④2週間後⇒さらに間隔を空けて復習

⑤1ヶ月後⇒長期記憶として定着させる最終復習

記憶する環境にも関連性があります

講義を聞く 5%

読書 10%

視聴覚教材 20%

実演を見る 30%

グループ討論 50%

実践・練習 75%

他人に教える 90%

授業を聞いただけや本を読んだだけは意外に記憶が定着せず、YouTubeなどの映像で見た方が記憶されやすいようです

グループ討議などは記憶がぐんと上がり、実践に活用するとなればす

私は研修講師の仕事が多いので「この内容は次の研修に使おう!」と記憶するとまず定着しています

アウトプットを意識したインプットが一番記憶が定着するようです

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました