記憶力のメカニズム‐3

記憶の系列位置曲線とは?

学生の勉強でも、ビジネスでも短期間に頭に記憶しなければならない場面があります

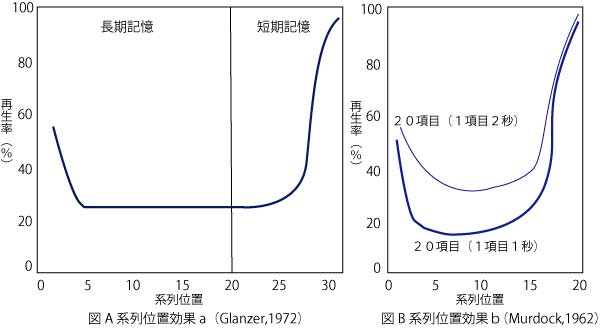

アトキンソン と シフリンという学者の提唱した理論に『系列位置曲線』という短期記憶の初期モデルがあります

たとえば、単語などをおぼえる実験をしたところ 「最初に聞かされたもの」「 最後に聞かされたもの」の再生率が一番高い という実験データがでました

系列位置効果とは、複数の項目を順番に記憶・学習する際に、項目の内容ではなく、提示される順番によって覚えやすさに違いが生じる効果のことを指し、系列位置効果には、最初のほうに呈示されたものと最後のほうに呈示されたものの記憶効果が高くなります

系列位置効果は日頃のいろいろな場面で活用されています

『何かを短期案に覚えようとするときは、はじめと終わりの記憶の定着がよい』ということが明らかになり、会議や重要な話を相手にするときなど『最初と最後に大切な(=覚えて欲しい)内容を話す』のが効果的と言えます

会議やミーティングを長時間行っても、子供を長い時間叱っても、真ん中あたりは記憶に残りにくいものだということを意識してください

長期間記憶するためには

受験や試験などには短期間の記憶でいいかもしれませんが、ビジネスなどのスキルは それでは困ります

長期的な記憶について考えてみると、 たとえば、アイテム別データ、部長承認、システム企画・・・ などのただ単に単語の復唱のように覚えるのは長期的記憶にはあまり効果的とはいえません

「アイテム別データは、部長の承認をもらい、システム企画に依頼する手順が必要」など意味や関連を考え、深い処理を行うのが長期的記憶には適しています

前者のただ単に一時的に単語を記憶することを『維持リハーサル 』

後者の関連性を考えて記憶することを『精密化リハーサル』と呼びます

「記憶力に自信がない」と言う前に、記憶方法を改善してみるべきかもしれません

長かった学生時代の習慣で、試験などの短期的な記憶方法のみに長けてしまっているのかもしれません

ビジネスの世界では『覚えた知識は活用するもの』で、会社もそのつもりで教育・研修をしていますから、活用の機会が来るまで長期に脳へ保存しなければなりません

物忘れを科学する

飲んでる席でテーマになったのが「物忘れ」で「最近、思い出したくても思い出せないことが多い」という人が多く、次は思い出せない=『忘却』について話していきたいと思います

「思い出したくても思い出せない!!」

「大切な試験なのに・・・」

「重要な会議なのに・・・」

「今、伝えるべきことなのに・・・・」

「大切な場面で記憶が再生できない・・・」

これを『忘却』といいます

記憶の仕組みを話しましたので、次は『忘却の要因』と『忘却の過程』について発信したいと思います

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました