選別が始まる従業員

人は切り捨ててはいけないのか?

最低時給が1118円(+63円)に決定しましたね

過去最高の上昇率で今後も人手不足も相まって、じわじわと人件費は高騰していき経営を圧迫しそうです

「国は何を考えているんだ!そんなに上がり続けたらうちみたいな零細企業は立ち行かなくなるよ!」という声をよく聞きますが、国としては『人件費上昇に耐えられない企業は退場してもらっていい』と考えていると思います

国が賃金上昇を支持せずとも、労働力不足は深刻化していくので賃金は上げざるを得ません

企業は気が付くと「人が採用できない」「人が辞めていく」「人が足りない」となっていきます

となると労働生産性が低くて給料の高い社員は雇いたくなくなります

従業員が「これからはどんどん人手不足になるから給料を上げざるを得ないぞ!」と安心しているうちに、会社側はいかに効率化するかを考えていますから今まで以上に必要度で社員の選別をするようになります

国として推し進めているのは『解雇しやすいが転職もしやすい社会の仕組み』ですから、次の仕事はすぐに見つかり失業が深刻にはなりませんが簡単に解雇されるようになります

切る人間と残す人間を経営陣とマネジメント職は常に考えなければならないようになりますが『社員の面倒を最後まで見るものだ』が美徳とされてきた日本では、しばらく混乱しそうです

10人いたら、一人は問題児?

人事にいると、必ず「あの人には困ってる」「あの人さえいなければ」などの相談を受けます

家長や支店長を任される人間は実力と努力で実績を上げてきた人が多いいので、人の見方もシビアであり、労働生産性のない人間、組織の和を乱す人間、自分の指示系統を脅かす人間には敏感です

当然、わたしも若かりし頃、リーダーを任されると必ず「あの人さえいなければ・・・・」的な人がいました

そのとき先輩に言われた言葉が

「10人いれば、1人は必ずいなければいい・・・という人間だ!でもその人を切るとまた別の人間がそうなる」

「理屈では説明できないけれど、その人はその人なりの役目を果たしてるんだよ!人を労働生産性だけで見てはいけないよ!」

と言われましたが、当時は美徳にも聞こえても令和の時代には適切なのでしょうか?

世には「2-6-2の法則」というものがあります

ビジネス組織でも、競技集団でも、組織・集団が形成されると『2人は優秀(=2TOP)6人は可もなく不可もなく、2人はうだつが上がらない生産性が低い人』となります

『下のメンバーの能力をあげることにより組織のレベルを上げる=ボトムアップ』か

『上のメンバーをより強化して、2TOPや四天皇制の組織を創るか』

『 中間層の六割に力を注ぐか・・・・』

この辺はリーダーの考え方にもよりますが、全員一律優秀な組織というのは なかなか難しそうです

最近は『物を売るCM』より『企業を認知させるCM』が増えていますが「今、若手採用をしておかないと、そのうち採用できなくなる」と必死なのです

「元気なうちはいつまでもうちで働いていいよ」と日本流の美徳感でいると、あっという間に老人だけしかいない会社になりかねません

若手を確保する意味でも在籍年数の多い社員の整理を考えている組織は多いです

もっとも厄介な社員は?

問題社員を整理して効率化をしなければならないとしたら、どの社員からリストラするのか考えると難しいかもしれません

日本の場合は組織を害するような不良社員は少なく、たいがいは真面目でルールを守るからです

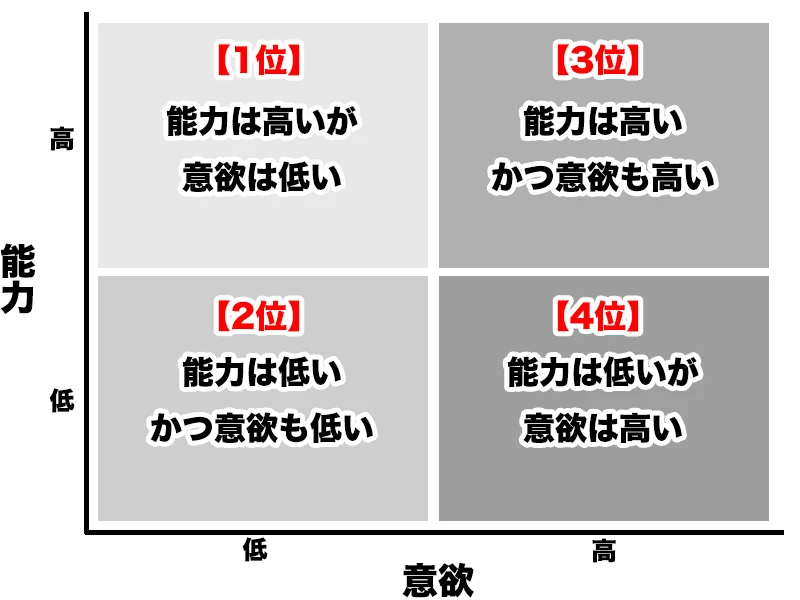

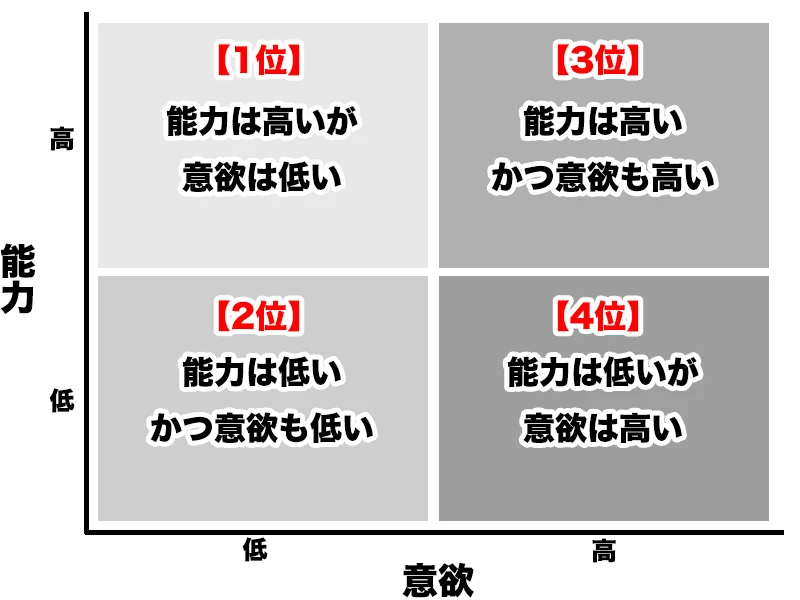

モルトケの法則で観てみます

私も初めて教わった時は「なんだそれ?合理性がない!」と感じましたが、今では「たしかにそうだ」と感心しています

戦国時代のような乱世は別にして、平和の時代にはこの法則は有用です

難関大学ばかり集まってくる組織は『意欲も能力も高い社員』がターゲットになるかもしれませんが、ほとんどの組織は『能力は低いが意欲は高い社員』が最も害となりそうです

「○○君は本当に一生懸命やってる」

「○○君は成績の悪い分、努力してるからいつかは伸びるはず」

と、能力の低さを意欲の高さがカバーして周りからは「よく頑張っている」と評価されがちです

出世意欲は強いので勝手な判断で間違ったことをしたり、能力のある若手を潰したりもします

トータルで観るとこのタイプが一番組織にマイナスなようです

「人手不足だから全社員を大切にする」も大切ですが、上昇し続ける賃金に見合う働きをしているか否かも問題になってくるように思えます

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました