児童・学童期の発達課題

学校生活という世界

児童・学童期になってくると、大人になっても記憶に残っている場面が多くなります

社内の若手社員へのカウンセリングでも、この時期のトラウマを引きずるケースをよく見かけます

児童・学童期は学校生活という今までの家庭内だけの世界から、大きく社会が広がります

この家庭とはまったく異なった集団の中で、自分の居場所を作り出そうとするのがこの時期の最大の特徴といえます

親以外の先生という目上があらわれ、仲の良い友達とも学力を徐々に競い合うようになり、社会の枠組みの中での生活していかなければなりません

この時期の発達課題として重要なのが『劣等感との闘い』で、大人になってからもずっと引きずる可能性が強く、その後の性格に影響を与える問題といえます

児童・学童期の劣等感との闘い

学校という『集団』社会のなかに入ると、成績というものがつけられ、自分の努力を評価するものさしが出来ると同時に、成績により『個人の差』というものが明示されます

学校という同じ年代が横並びに集まった集団で、他の子供たちと比べる=優越がわかる という世界が日常となるのがこの時期最大の特徴です

ここで「自分は計算が早い」「足が遅い」「絵がうまい」「歌がへた」などなど他者と比べることにより、自分というものがわかってくると同時に『劣等感を抱く』というのがこの時期の壁といえます

児童・学童期は、今後の人生を生き抜く力を養うための『土台の時期』です

この土台づくりの段階で、劣等感が根付いてしまうと大人になってもその部分が低い自己評価になってついてまわります

この時期の低い評価は潜在心理のなかに入り込み、性格の一部として表面に表れますので、 若手社員のカウンセリングなどでは非常に重要な引き出す部分となり、 学童期とはいえ、この時期の劣等感はその後の人生に大きな影響を与えるものです

児童・学童期の自己確立について

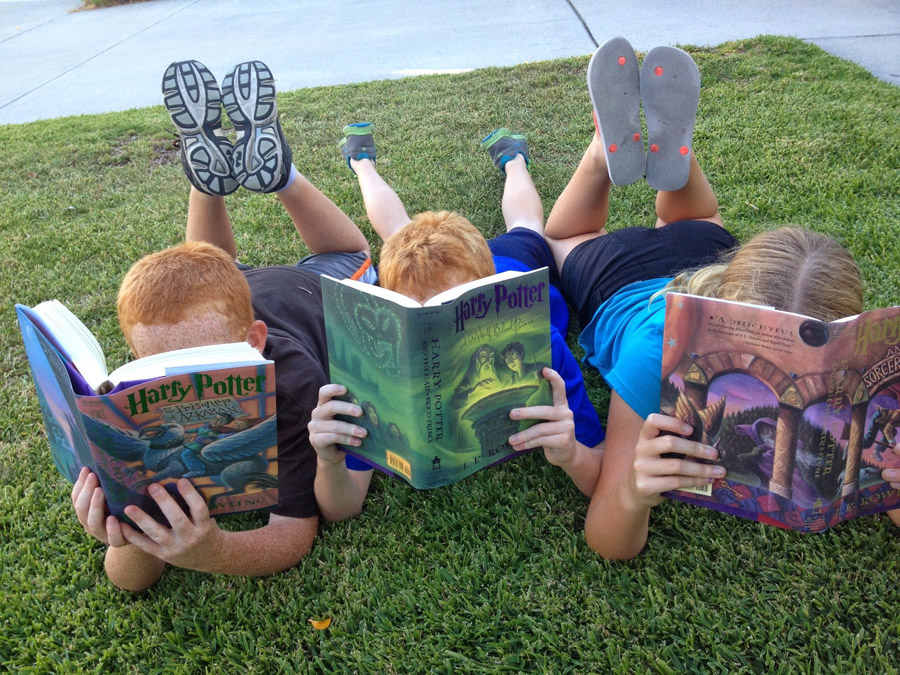

児童・学童期は、子供が初めて学校という社会に出るときであり、 先生をもち、友人との人間関係を築きながら初めての社会参加をします

この時期の子供の問題行動の背景には親の関わり方が何らかの影響を与えており、成績ばかりに気をとられがちな親は要注意です

大人はこの子供が『自己確立』する時期に劣等感を与えていないか注意が必要で、 この時期の心の傷は潜在意識の中にしまいこまれることが多く、自覚のない性格として大人になっても影響がでます

大人になってから『自信がない・・・』『どうせ自分は・・・』などと言う人は、この時期の発達課題が残されている可能性があります

大人になっても無邪気なくらいに物事にチャレンジできる人は、この時期の発達がスムーズだったといえます

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました