乳幼児・幼児期の発達課題

直立歩行が可能になると行動範囲の広がり探究心が広がる

「子供のころの発達なんか今は関係ないでしょ!? 」と言うかもしれませんが、おとなになっても今発生している問題の原因が幼少期にあるケースが意外に多くあります

乳幼児・幼児期の発達課題として、3つありますが今回は『好奇心の制限』をテーマにしたいと思います

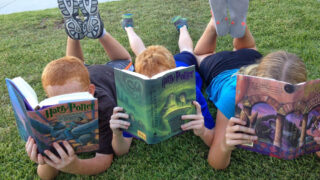

一歳半ごろになると直立歩行が可能になり、子供の行動範囲の広がり、「なんだろう?」「どうしてだろう?」という好奇心が芽生えてきます

行動範囲の広がりとともに、探究心が広がります

この時の親のすべきことは、子供の好奇心を健全に伸ばすと同時に子供に【やるべきこと】【やってはいけないこと】の区別=良心を育てていきます

この時期に大切なのは子供の質問をうるさがったり、適当に対応してりすることで、 子供はそのような親のコミニュケ―ション方法を模倣します

ここが今後の子供のコミニュケ―ション能力に大きな影響を与えますので、 無視したりせず子供の質問に耳を傾け、心の通ったコミニュケ―ションが出来ているかあらためて見直してみることが大切になってきます

成長と共に集団で遊べるようになる

子供は遊びを通じてたくさんの生活能力を習得していきます

一人遊び ・・・ 2歳~2歳半

並行遊び ・・・ ~3歳半

連合遊び ・・・ ~4歳半

共同遊び ・・・ 4歳半以降

最初は一人でしか遊べないが、成長と共に集団の中で遊べるようになります

遊びの形態が個人から集団に変化していくこの時期は、子供にとって他の子供たちから人間関係を学ぶ非常に重要な時期です

ままごとなどは、いろいろな役を演じることによって、意識が次第に社会へと広がり「相手の立場になる」ことで、自己中心的な性格から脱却も援助していくと思われます

親と子の安定した愛着関係が重要

乳幼児・幼児期にもっとも大切なのが、親と子の安定した愛着関係が形成されているかで、愛着関係が安定していれば親から離れて安心して遊べ、自由に純粋な質問が出来るようになります

母親との愛着関係が安定していないと子供は遊びに集中できません

この時期の親との愛着関係、成人後の人間関係まで影響を及ぼし、 人間関係に悩む人のカウンセリングには欠かせないポイントとなります

心理学者のエリクソンはこの時期の『基本的信頼関係』を習得することに重点を置いています

この信頼関係は後々の人間関係を築く能力の基礎となりますので、子供が遊びを通じて初めて他者との人間関係を築くためには、まず親との安定した愛着関係が重要であるといえます

社会性を最初に身に付ける時期

乳幼児・幼児期というのは親から初めて離れて行動する時期であり、 親に抱かれなければ移動が出来ない時期から、ハイハイや歩行などを覚え、移動することを習得し、好奇心のままに行動範囲を広げる時期でもあります

この時期の特徴をまとめると大きく2つです

①自分の力で社会に適応することを習得する

②親から離れることにより不安や緊張を感じる

年齢が低いほど不安が体に出やすく、夜泣き、便秘などの症状であらわれることがあります

また弟、妹などの下の兄弟が生まれると、親の愛情が独占できなくなり、赤ちゃん返り=退行などがあらわれることもあります

この時期の特徴は、自分で動けるようになる⇒社会性を最初に身に付ける時期、 そしてそれと連動して親からの愛情、対応が非常に重要だといえます

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました