オールドメディアはどうなるのか

情報民主主義の時代

私が新入社員の頃、新宿に向かう混雑した満員電車の中で新聞を小さく折って読むサラリーマンはたくさんいました

またこの折り返していく手馴れた動作が素晴らしいと毎日感心していました

CDウオークマンで音楽を聴きながら通勤してくる私は「新聞を読んでから朝礼に参加しなさい」とよく注意を受けていました

今はLINEに送られてくるニュースを読みながら通勤していますが、情報収集のカタチもどんどん変わってきています

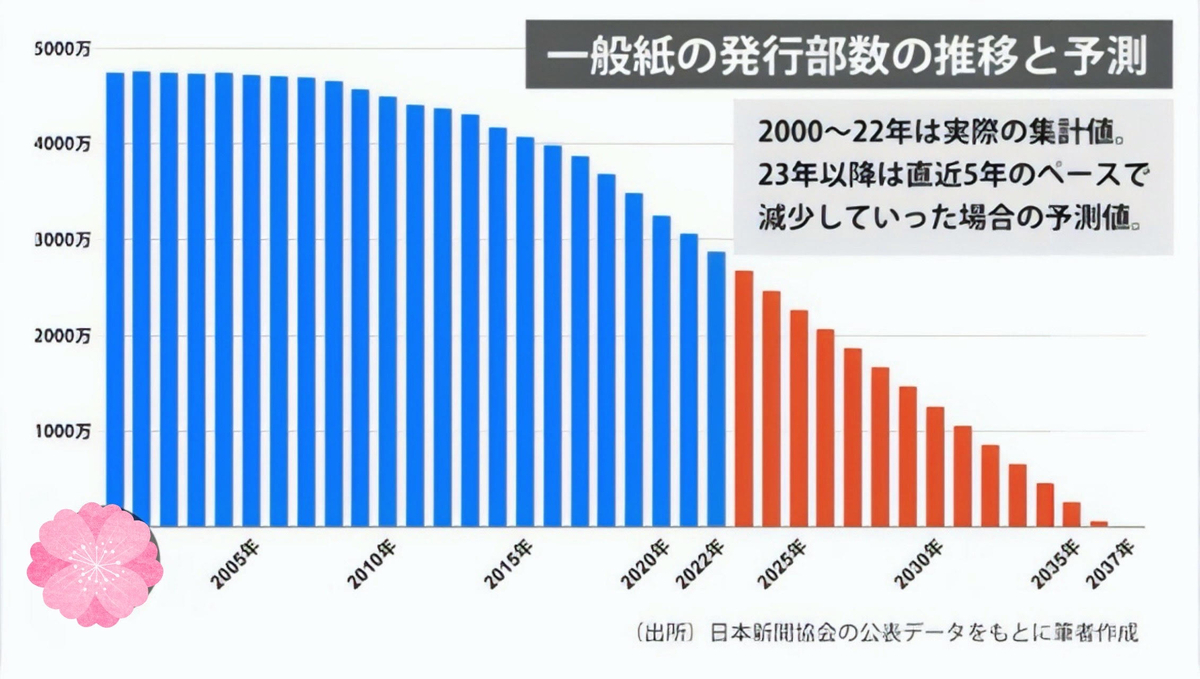

2009年まで5,000万部を超えていた発行部数は 毎年100万部以上減少 し、2020年には約3,500万部になりました

転勤族だった私は、引っ越し先で一番最初に言葉を交わすのが新聞勧誘員の方でした

当時は新聞をとるのが当たり前だった時代です

新聞だけでなく本屋も半分に減りましたので、紙の情報というのはかなり減ってきています

情報民主主義時代というだけあり情報源もかなり増えました

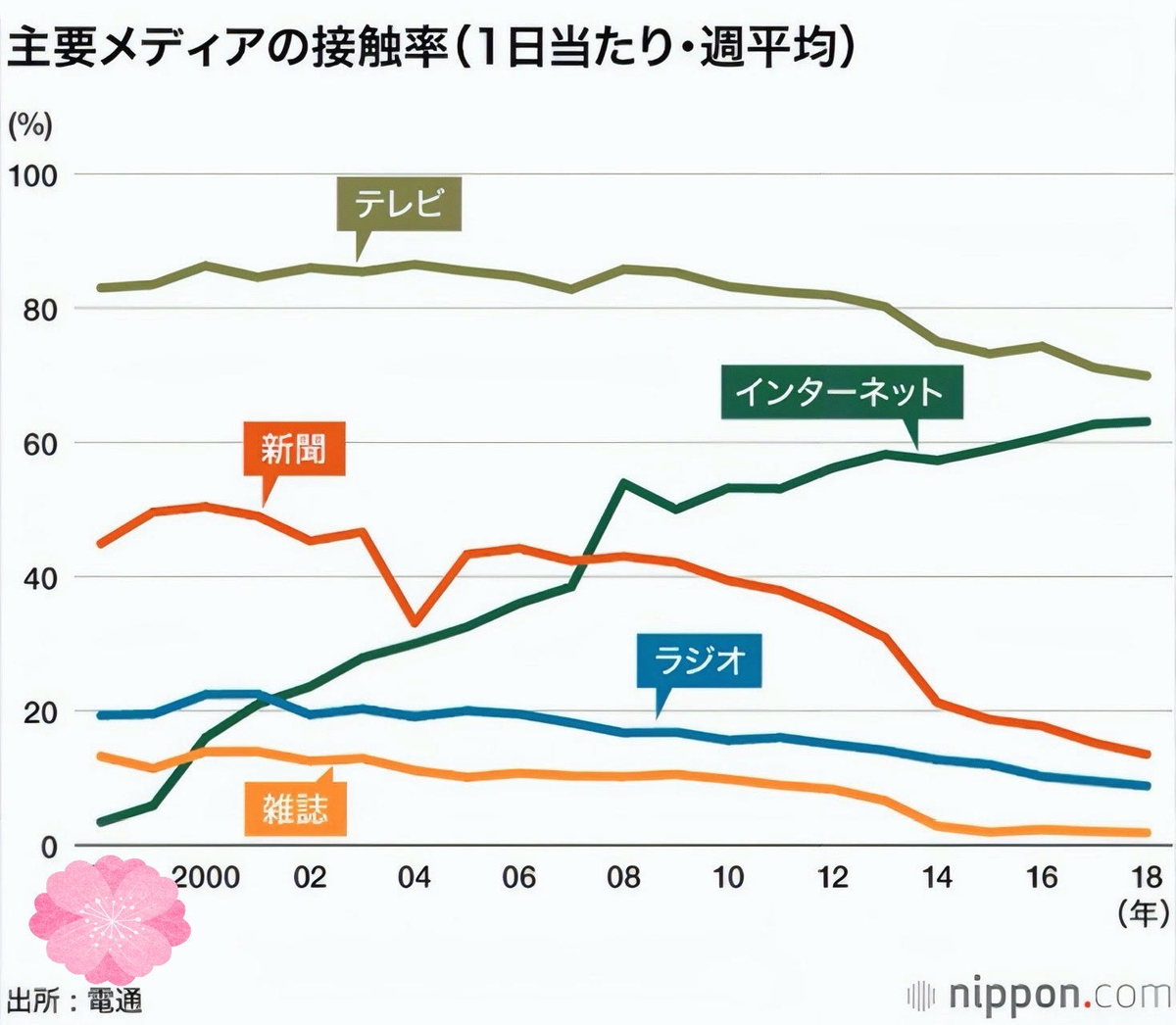

インターネットが普及しても相変わらずテレビは強かったですが、そのテレビも徐々にインターネットに変わっています

そういう私もネットフリックスとアマゾンプライムとディズニープラスを3つも契約しています

「ドラマはネットでしか見ない」という子供たちに言わせると「テレビは日にちと時間と場所を指定されるから無理」と言います

さらに「ネットのドラマならCM入らないし、イントロをスキップできるし便利」と確かにそうです

テレビや新聞は古くなってしまったからオールドメディアと呼ばれるんですね

玉石混交のネット情報

考えてみるとすごい時代で、KINDLEで個人が本の出版ができるし、YouTubeなどは個人が放送局をもったのと同じです

ブログ・インスタ・Ⅹなど自由に発信したいことを世界に向けて発信できます

人には伝達欲求という本能がありますから、自由に発信出来て、その方法も多種多様にあるということは素晴らしいことです

さらに知りたいという習得欲求があり、様々な情報源から知りたいことが収集できる素晴らしい時代です

情報源としてはインターネットが伸び続けていますが、落ち続けてるとはいえテレビはいまだ主流です

ただ、若い世代になるほど「テレビはながら見」という、つけてはいるがスマホいじったりパソコンいじったりの○○しながら見ているというのが主流のようです

これはテレビ対ネットを世代別に分けてみるとよくわかります

育った時代環境で大きく違います

皆さんもよくお分かりの通り、若い世代はネット情報で上の世代はテレビが主流となります

新聞も20代は6%しか読んでいませんが、60代は半分以上がよく読んでいます

新入社員入社研修で「今日の新聞から班別に気になる報道をまとめて感想を述べよ」などを行うと、初めて新聞を読むような若者が多くいます

パソコンやスマホになれて、新聞の見方を知らないようで時代を感じます

聞くと親も新聞を読んでいないという家庭が増えてきています

それでも上図をみればわかりますが、60代も新聞よりネット情報の方が多いのが現実です

東京で電車に乗ると80代のおばあさんがティックトックを見て楽しんでますから、遅れて上の世代もSNSの幅を広げていくのだと思います

露骨な偏向報道がテレビ離れを加速

都知事選はメディアは『女帝対決』というストーリーで報道しようとしていました

A対Bという構図はわかりやすく、視聴率が取れる為に昔から使われる手法です

そこにネットで支持を強めた石丸候補が食い込んでくるとストーリーが狂います

都知事選は「どこから情報を得ているか?」が世代により大きく違った今の時代をハッキリ表していました

自民党総裁選も財務省の害となる青山議員や高市議員の扱いがひどかったです

青山議員に至っては「いなかったもの」のような扱いです

SNSが普及するにつれてテレビの偏向報道が浮き彫りにされてきます

マスコミ劇場とまで言われる報道番組は「正確な情報を発信してない!」とばれつつあります

ハッキリしたのが兵庫県知事選で「悪と決めたらとことん叩く!」というマスコミの報道より、ネットを情報源に事実を知るという人が増えた結果、斎藤知事の完全勝利となりました

悪=斎藤元知事、善=兵庫県議会というA対Bという構図の物語に人がのってこなかったといえます

78歳の女性が「マスコミは嘘の報道が多いので、今回はYouTubeのみで全て判断した」とテレビインタビューで語っていました

若者に遅れてシルバー世代もテレビ離れをおこしつつあります

ネット情報はたしかに玉石混交ですが、最後には本物の情報が残るようで、それだけ人が玉か石かを見抜けるようになってきたようです

テレビは姿勢を変えていかないと衰退の一途をたどると思います

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました